学生に向けて特別講義をしてきました。

過去に2回行ってきたルネサンスデザイン・美容専門学校の学生に向けた特別講義。

今回も1年生に向けて進路の参考になるように講義を行ってきました。

講義の内容はmusuvimeの過去のブログに書いてあるのでそちらを見てもらうとして、当ブログでは講義の中で行ったワークショップ(以降、ワーク)に着目していきます。

この記事を書いた人

目次

実際に行ったワークの内容

講義・セミナーというと聞くことがメインになります。

聞いているだけでは眠すぎるので、実際に考え、動く時間が必要だと思います。

その自論を元に、新しいワークを作りました。

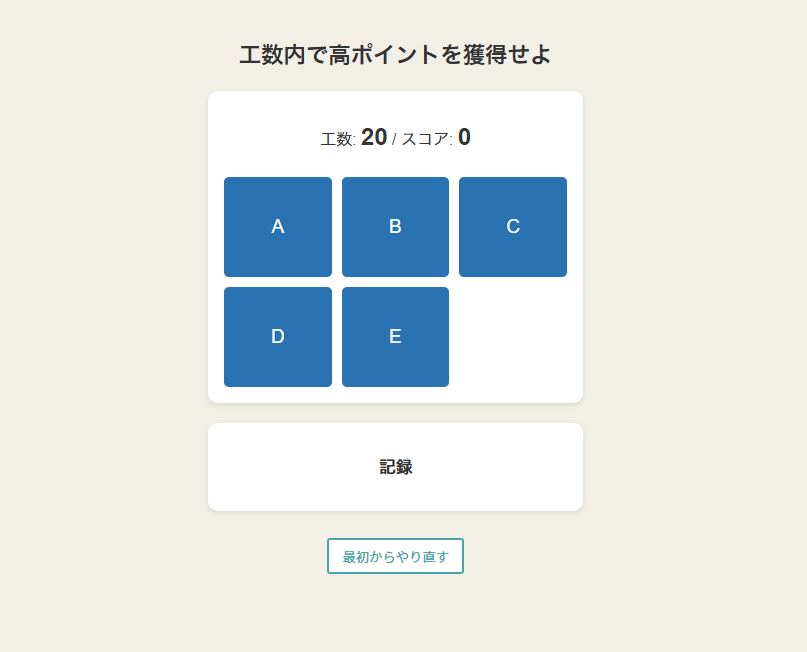

その名も「即席チームバトル!工数内でより多くのポイントを稼げ!」

ゲームの内容を簡単に説明すると以下の通り。

- チーム戦

- 限られた工数内でタスクを実行

- ポイントを多く獲得したチームが勝ち

タスクと表現していますが、ボタンをポチポチと押すだけでできるゲームです。

テレビゲームで例えれば「MP(マジックポイント)を使って、いかに敵のHPを削れるか」と同じ内容です。

Webページ上でできるこのゲーム、実はAIの力を借りて作成しました。

AIがなかったら数十倍の時間がかかっていたに違いありません。

本題に入る前に「AI」というとめっぽう嫌う人がいます。

そこでAIの使用は悪なのかにも触れておきます。

AIの使用は悪なのか?

AIの使用は賛否両論あると思いますが、私は推進派です。

理由は、ひとりではやりきれないことを手助けしてくれるから。

ときに自分にはない考えが提示されることもあります。

たしかに著作権の問題や情報漏えいのリスクはつきものですが、答えを得るまでの手段が変わっているだけで、Webで検索すること・人に聞くことと大きな差はありません。

※生成AIと著作権の関係に対する意見は後述

注意が必要なのはAIを信じきってはいけないということ。

AIはあたかも事実のように回答を生成することがあります。(ハルシネーション:幻覚)

また、AIに頼りきってしまうと人間の能力が落ちる点にも同感です。

というか、AIに限らずどんなツールに言えることでしょう。

考えることは想像以上に体力を使うことです。

人々が考えなくても良いように世の中が便利になっているだろうし、人々が考えなくても良いようにさまざまな研究者や技術者が誰よりも考えてつくっているとも言えます。

つまりは適材適所なのです。

生成AIと著作権の関係

今まではテキスト処理(例:コード・文章生成)だったものが、画像生成→動画生成と広がり、著作権侵害にあたる可能性が高い事例が目につくようになりました。

ただし、あくまで“目につくようになった”だけであり、著作権の問題が最初から存在しなかったわけではありません。

たとえば、海外では著作権所有者が生成AIの学習データに無断で自分の作品を含められたとして訴訟を起こし、賠償や和解が認められた事例もあります。(例:Anthropic と作者グループの約15億ドルの和解など)

参考:Anthropic、AI著作権訴訟の和解で少なくとも15億ドルを支払いへ

https://wired.jp/article/anthropic-settlement-lawsuit-copyright/

日本でも、著作物を外部に提供しないという立場を示す報道機関などがあり、生成AI側がニュース記事等を無断で利用している可能性を指摘されています。

参考:日経・朝日、米AI検索パープレキシティを提訴 著作権侵害で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD302I50Q5A730C2000000/

生成AIは学習させた膨大なデータからあたかも無から有を生み出す(0→1)ように見えることがあります。

しかしながら、実際には既存の創作物やクリエイティブな構造、表現、アイデア等を組み合わせたり変形したりしているのです。

一方で、人間に言い換えても同じことは言えます。

学校での勉強、読書、YouTube動画視聴など、誰かが得た知識・経験をもとに自分の表現を作り上げています。

つまり、AIだから特別というよりも、答えを得るまでの手段が変わっただけと捉えることもできます。

※先述した『答えを得るまでの手段が変わっているだけで、Webで検索すること・人に聞くことと大きな差はありません。』につながります

著作権の問題が大きくなった原因

ではなぜ著作権の問題が近年これほど注目されているのか、原因は3つあると思います。

- より多くの個人が発信するようになった

- 著作権を意識する人が少なくなった/感覚が薄れている

- 情報発信=収益化(マネタイズ)が当たり前になってきた

1.より多くの個人が発信するようになった

SNSを含め多くの人が個人で発信する機会が増えました。発信する人が増えればその分、拡散も早まります。 誰でも無料から利用できる生成AIは手がつけやすく「みんながやっているから」という理由だけで始める人も少なくはありません。

2.著作権を意識する人が少なくなった/感覚が薄れている

他人の作品をコピーして公開すれば「悪いことをしている」と気づけますが、生成AIを介するとその感覚が薄れがちです。おそらく学習データの出所・権利関係が不透明であることが要因でしょう。

さらに、AIサービスの中には「生成物の著作権は利用者に帰属する」と書かれているものもあり、誤解を招くこともあります。

冷静に考えればそれが法律で保証されるものかどうかは別問題とわかるものの、そこまで意識がまわらない・まわりづらいのが現実です。

3.情報発信=収益化(マネタイズ)が当たり前になってきた

「会社員だけでは安定できない」「自由な生活をしたい」と考える人が増え、副業ブームやクリエイター活動の収益化、デジタルコンテンツの販売などが当たり前になりました。今までは個人で楽しむだけの創作活動が、自身が生きるための事業になっているのです。

創作と収益の結びつきが強くなっているからこそ、著作権侵害が発覚した際の損害も大きくなり、そのリスクを無視できなくなっています。

このように

- 多くの人が情報発信をする中で(1)

- 著作権を意識せず(2)

- 収益化してしまうことで(3)

知らず知らずのうちに著作権侵害をしてしまうのです。

生成AI開発企業の対応と課題

AI開発企業もこの問題に無関心ではありません。

多くの企業がオプトアウト(学習拒否)の仕組みを設けたり、透明性を高める方針を発表したりしています。

しかし、現状では以下の課題が残っています。

- 学習データの出所が不明確なまま運用されていることが多い

- オプトアウト(学習拒否)を著作者側が自ら申請しなければならず、実質的にハードルが高い

- クリエイター側の利益保護よりも、サービス提供側の利便性が優先されているように見える点がある

本来はAI学習させる前に議論されるべき事柄が後回しになってしまっていることも、著作権を意識する人が少なくなった(2)要因かもしれません。

生成AI利用者が著作権への理解度を高める

正直なところ生成AIと著作権の落とし所がどこになるか私自身、予想がつきません。

SNSで見かけた「クリエイターに還元される制度」みたいなものができれば多少は波風がおさまるのかなと思いつつも、

- どうやって「自分の作品が学習に使われた」と証明するのか

- 自分の作品が完全なオリジナル”言えるのか

- 制度が「申請した人だけが保護される」形にならないか

といった疑問が残ります。

いずれにせよ、生成AI利用者が著作権への理解度を高めることが必要です。

次の3つを心がけるだけでも、リスクを大きく減らせます。

- 利用しているAIツールの利用規約をよく読む

- 出力物を公開・商用利用する前に、他者の権利を侵害していないか確認する

- 不安がある場合は、専門家(弁護士など)に相談する

生成AIはすでに社会を変えている強力なツールです。

だからこそ、使う側の倫理と知識が問われているのだと思います。

AIを使ったワークの生み出し方

内容は主に2つに分かれます。

- ワークの内容

- 実行のためのツール準備

ぼんやりとしたイメージしかなかった内容を1で具体化して、2で実行のためのツールを準備しました。

実際にはシミュレートや準備物の確認なども行ってたので以下の手順で進めています。

- ワークの内容+シミュレート

- 実行のためのツール準備

- ワーク全体の時間割と準備物

詳細説明は後者の3段階で解説していきます。

今回の講義ではワーク参加者の手間を減らすためにツールを用意しましたが、実際の様子を見たところ身の回りの道具だけでも盛り上がりそうに見えました。

1.ワークの内容+シミュレート

アイデア出し

例題を出しながらアイデアを出してもらいました。

最初はまだ考えが定まっておらずぼんやりとしたプロンプト(指示)になっています。

専門学校の1年生に向けてキャリアの講義をします。講義のはじめに「○○」中盤に「○○」というワークを行います。もう一回、休憩がてらワークをやりたいのですが、アイディアを出してください。

10個ほど見てもピンと来ませんでした。

今度は講義の流れからヒントとなるキーワードを指定してゲーム作成を依頼します。

ワークの前に「工数管理」の話題があります。工数管理に関連したゲームにできないですか?

内容決め

リソース分配ゲームがおもしろそうだったので、具体的な条件を出していきます。

ここはAIではなく自力で思いついたことをだらだらと書きました。

「リソース分配ゲーム」にポイント要素を含めて最後に●点以上とれたチームというような発表をしたいです。たとえば最大の工数もしくは時間制限を設けて、その工数もしくは時間内にポイントが振り分けられたタスクをこなします。タスクは時間がかかるが単価が高い、時間はかからないが単価が低い、リスクは高いが時間がかからない、リスクは低いが時間がかかるなどでポイントを振り分け、より多くのポイントを稼ぐことが目標です。タスクを実行するたびにリスクが発生します。失敗・成功のルーレットを回して成功すればポイントが入る、失敗するとポイントは入りません。チーム戦なので最初に作戦タイムを設けます。ゲームのルールに矛盾がでないようにまとめてもらえますか

下手くそな文章ですが、AI相手なら怒られることもありません。

いい感じに解釈してゲーム内容を整えてくれました。

ここまででもうゲームの概要は完成です。

ワークのシミュレート

ゲームの概要ができたところでシミュレートします。

ひとつひとつ自分でやっていると時間が足りないのでここもAIに任せることにしました。

ひとまず一番高いポイントが得られる組み合わせを聞いてみます。

このゲームではもともと「リスク」という概念があるので、リスクを無視した理論値を出してもらいました。

するとAIから提案がありました。

もしタスクに「1回限りの実行制限」がある場合、この組み合わせは異なる結果となる可能性があります。

それぞれのメリット・デメリットも提示してくれます。

ハイブリッド案までも提案してくれますが、タスクの内容はなるべくシンプルにしたかったこととリスクの概念があるため複数回実行をOKに決めました。

ただ、このままだとただの運ゲーになってしまうため、保険(失敗時にもらえるポイント)を加えることにします。

改めてシミュレートしてもらい、細かな調整をしていきました。

2.実行のためのツール準備

実はサイコロを使う方法もあったのですが、計算の手間をなくしたかったのでツールをつくりました。

ゲームの概要をまるまるコピーして制作方法を提案してもらいます。

Web上で遊べるゲームを作ります。下記の実行~集計までWebで完結できるようにつくりたいのですが、どうつくればいいですか?

(以下、ゲームの概要)

これは失敗しました...

ぼんやりした指示だったがために要件定義の話から始まってしまいました。

今は必要ないんだよなぁ

そこで「Javascript」や「PHP」とプログラミング言語を指定してもう一度訪ねました。

すると、今後はコードで具体例が出てきます。

「Javascript」で十分機能しそうだったのでWebページをつくることにしました。

▼公開に必要なファイル

- HTML

- CSS

- Javascript

ここからはひたすらに実行→修正を繰り返します。

言葉の指示だけでコードが修正されるのでおもしろかったです。

しかし、どれだけAIがすごくても思い通りに動かないところがあります。

最終的には自力で直す力が必要です。

不完全箇所

恥ずかしながら、このゲームも不完全です。

ワクワク感の演出のためにタスク実行後にルーレットが回るのですが、ルーレットが止まる位置はランダムではありません。

タスクAの成功ならここ、タスクBの失敗ならここ、というように毎回止まる位置が決まっています。

本当は成功・失敗の範囲の中のランダムな位置に止めたかったのですが、予想以上に時間がかかりすぎてしまいました。

ゲーム自体も1回限りと何度もつかうものではないので、諦めて同じ位置に停止するようにしています。

話をしてくれた学生には気づかれていました…

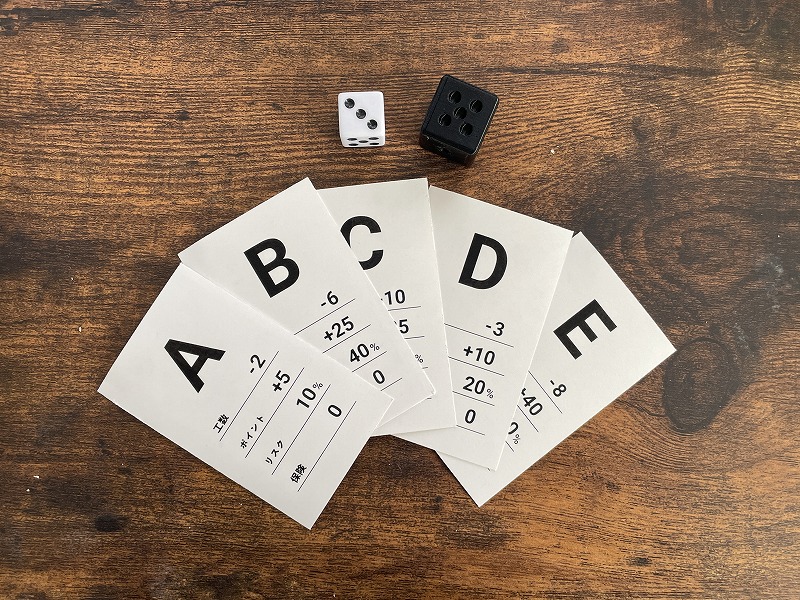

3.ワーク全体の時間割と配布物

ゲームも実行ツールも出来上がったところでワーク全体の時間割と配布物をつくります。

提案してくれた流れで何分想定ですか?内訳を教えてください。

想定より長すぎたので30分以内におさめてもらえるように指示を修正します。

さらに、万が一インターネットへ接続できなかった場合を想定して、別途ワークシートも用意しました。

ワークシートの内容もAIに依頼します。

手書きの進行管理シートもつくっておきたいです。スプレッドシート(最終的には印刷)をつくるを手伝ってもらえますか

タスクの成功・失敗の判断をサイコロで行います。一覧表にまとめてください。

例: 成功率90%(Aタスク)→ サイコロで「1~5」が出れば成功、6で失敗。 成功率50%(Eタスク)→ サイコロで「1~3」が出れば成功、4~6で失敗。

出力された内容をGoogleスプレッドシートへ反映して完了です。

タスクカードの作成

タスクカードはCanvaで作成しました。

はじめにデザインの雛形をつくり、複製して内容を変更していくだけです。

Web上でさらっと作成できる手軽さがいいですよね。

話が反れるのですが、100円均一で購入したA4サイズで印刷できる名刺用紙(110円)に感動しました…!

10枚つづり×10枚=100枚、デザインはWeb上でテンプレートから作成できます。

紙の厚さは若干薄めではあるものの、これで十分だと感じました。

【まとめ】AIへの指示のコツ

AIを使いこなすためには具体的な指示(プロンプト)が必要です。

今回の中で失敗したケースはどれも曖昧な指示が原因でした。

0から1を生み出すアイデア出しではぼんやりならざるを得ないですが、いつまでも具体的な指示ができないと、最適な答えにはたどり着けません。

- 答えをいくつ出してほしいのか

- 満たさないといけない条件は何か

- 必要な要件は何か

上記のように細かく条件を伝えることで、最適な答えにたどり着けるようになります。

そのためには自分たちの頭で考えることも重要です。

結局のところ、人にお願いするときも、AIにお願いするときも、同じようなもんよ

AIをどんどん活用して、学びに変えていきましょう!